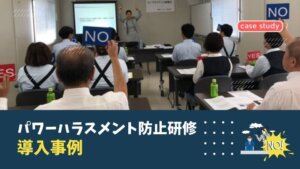

【研修事例】パワーハラスメント防止研修が企業に与える影響とは?

2019年5月、企業や職場におけるパワーハラスメント防止を義務付ける法案が成立しました。この法律により、大企業は2020年4月、中小企業は2022年4月までに対策を実施する義務が課されました。それに伴い、パワーハラスメント防止対策に積極的に取り組む企業が増えています。

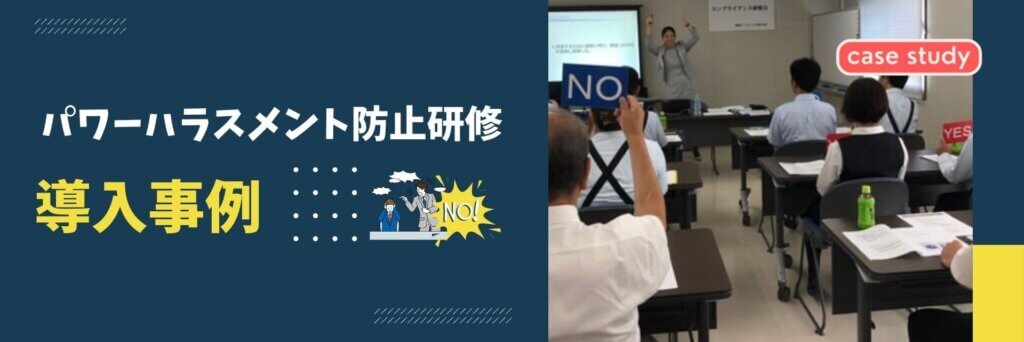

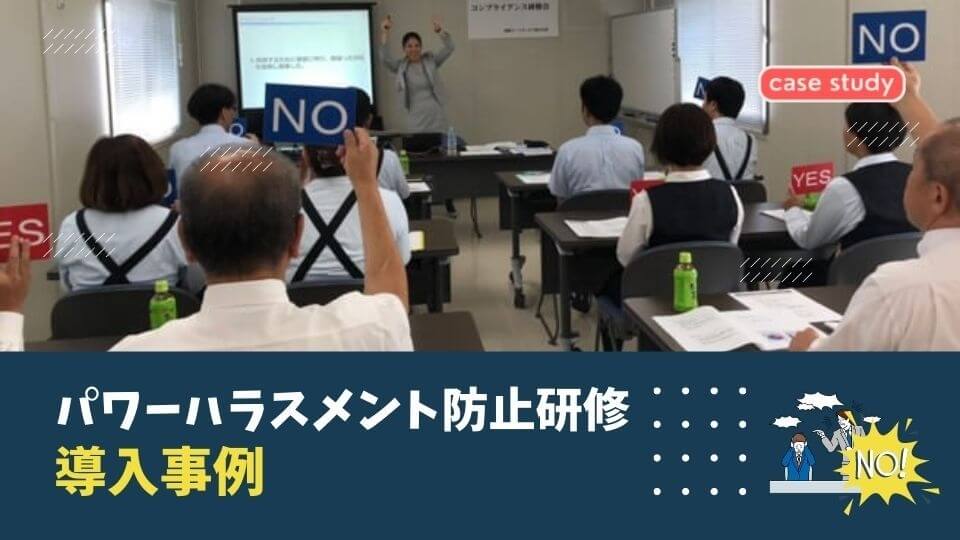

サービス業・管理職向けのパワハラ研修の事例

サービス業界の企業にて、多くのパート社員をマネジメントする管理職向けに「パワーハラスメント防止研修」を実施しました。

研修では、現場の実態に即した学びを提供するため、事前に管理職を対象に「職場の実態を把握するアンケート調査」を実施。その結果をもとに、職場で実際に起こりうるパワハラのリスクや、指導とハラスメントの境界線について具体的な事例を交えて学びました。

また、アンケート結果を開示し、受講者自身が自社の課題を認識した上でディスカッションを実施。

部下との適切な関わり方や、パワハラを未然に防ぐコミュニケーションのポイントについて、実践的なワークを交えながら行いました。

多様な雇用形態の従業員が働くサービス業界では、立場の違いによる認識のズレがハラスメントの要因となることが多いため、管理職が意識すべきポイントや、現場で実践できる具体的な対策についても深掘りしました。

本研修を通じて、パワハラの基礎知識を習得することはもちろん、管理職として適切なマネジメントを行いながら、誰もが安心して働ける職場づくりを推進するための意識改革を促しました。

パワハラのボーダーラインとは?

「指導するために、個室に呼び、間違った対応を指摘し指導する」…これってパワハラですか??

研修は、パワハラに関するクイズでスタートしました。

『指導するために、個室に呼び、間違った対応を指摘し指導する』

これは、パワハラにあたるでしょうか︖

クイズに対して、YES・NO のカードを挙げて答える受講者。

「個室に呼ぶこと自体がパワハラに当たるのでは?」と考える受講者も多く、

- 上司として部下に指導するのが怖い

- パワハラをしたくないので部下に関わりたくない…

- パワハラと誤解されるのが不安で、部下と関わるのを避けたい

といった声も聞かれました。

パワーハラスメントの知識不足により、マネジメントができなくなるという問題は、現在多くの企業が直⾯している問題なのかもしれません。

なお、このケースはパワハラには該当しません。

適切な指導とパワハラの違いを理解し、健全な職場環境を築くことが大切です。

正しい知識がないまま過剰に意識しすぎると、適切な指導ができず、職場のマネジメントに支障をきたす可能性すらあります。だからこそ、研修での学びが重要になります!

「指導」と「パワハラ」の違いとは?

近年、「パワハラ」という言葉が広く知られるようになり、上司が部下を指導する際に過度に気を遣いすぎるケースが増えています。「パワハラになってはいけない」と意識するあまり、適切な指導ができず、結果として部下を甘やかしてしまうことも。しかし、そのような環境では人は成長しません。

大切なのは、パワハラとされる行動のボーダーラインを明確に理解し、やるべき指導とやってはいけない行為を正しく区別することです。その上で、「厳しさ」と「優しさ」のバランスをとりながら、適切なマネジメントを行うことが求められます。

信頼関係を築く指導のあり方

「可愛い子には旅をさせよ」「獅子は我が子を千尋の谷に落とす」

これらの言葉が示すように、成長には挑戦や試練が必要です。

部下指導と子育てには共通点があり、人間関係の基本は何よりも「愛情」をもって接することにあります。

しかし、愛情を誤って解釈し、甘やかしや迎合だけで接してしまうと、結果として部下の成長を妨げてしまいます。

上司として本当に大切なのは、「部下の成長や幸せのために何が必要か」を真剣に考え、時には厳しく指導する勇気を持つことです。

信頼関係は一朝一夕に築けるものではなく、日々の積み重ねが重要です。部下を本当に大切に思うなら、単なる優しさではなく、時には厳しく接することも必要でしょう。

誰もが自分らしく輝ける職場へ

誰にでも個性や長所があり、それを十分に活かせる環境を整えることが理想の職場づくりにつながります。

そのためにも、部下の良くない行動や改善すべき点はしっかりと指導し、成長をサポートすることが何より大切です。

パワハラ防止の観点を踏まえつつも、適切な指導ができる環境を整え、一人ひとりが自分らしく活躍できる職場を目指しましょう。

今こそ、パワハラ防止研修が重要な理由

2019年5月に、企業・職場でのパワーハラスメント防止を義務付ける法案が成立しました。

これにより、大企業では2020年4月から、中小企業でも2022年4月から対応が義務化され、パワハラ防止対策の重要性が一層高まっています。

一方、パワハラを恐れるあまり適切な指導ができなくなったり、指導とハラスメントの境界線が曖昧なまま対応に悩む管理職が増えているのも事実です。今こそ、正しい知識を身につけ、実践的なスキルを学ぶことが必要不可欠です。

企業におけるパワーハラスメント防止対策は、単なる法令対応にとどまらず、誰もが安心して働ける職場環境を整え、組織の成長を促す重要な取り組みです。特に、パワハラへの理解不足が原因で、適切な指導ができなくなってしまうケースも増えており、今こそ正しい知識と実践的なスキルを身につけることが求められています。

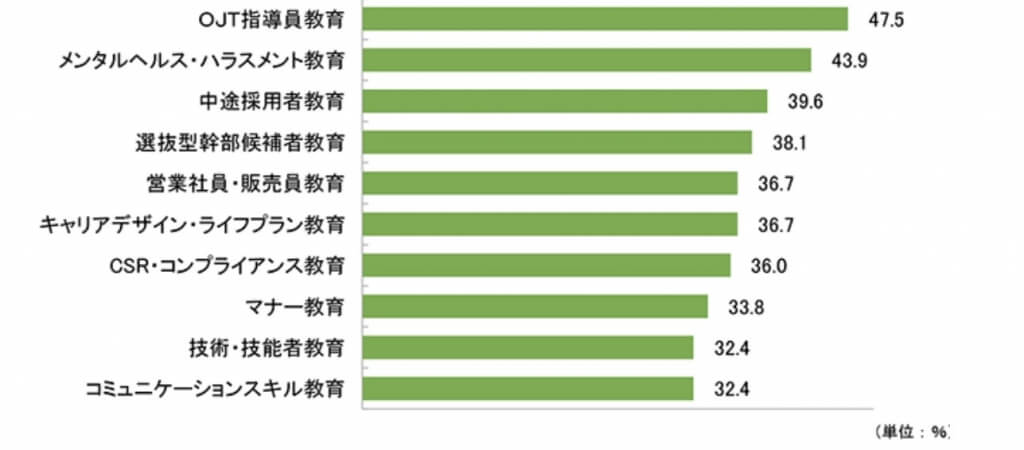

研修上位に「メンタルヘルス・ハラスメント教育」がランクイン

パワハラ防止対策に取り組む企業は年々増加しており、2018年の調査では、

企業が実施を予定している研修の中で「メンタルヘルス・ハラスメント教育」はOJT教育に次いで第2位となっています。

パワーハラスメント防⽌をきっかけに、

●誰もが働きやすい、⾃分らしく輝ける職場づくり

●パワハラ防⽌研修を通して働きやすい組織づくり

●ダイバーシティの推進、若⼿の定着 を目指すことができますよ!

【無料】資料ダウンロード

カスハラ防止対策マニュアル

従業員のに大きな負担を与える「カスハラ(カスタマーハラスメント)」本資料では、そもそもどういった行為がカスハラに該当するのか、

ガイアシステムのパワハラ防止研修とは?

ガイアシステムのハラスメント研修では、単なる法令順守にとどまらず、職場で実際に活かせる具体的な指導方法や、誰もが安心して働ける環境づくりのポイントを学ぶことができます。パワハラ防止をきっかけに、ダイバーシティの推進や若手の定着にもつながる組織づくりをサポートいたします。

これからの時代に求められるのは、厳しさと優しさのバランスを取った健全なマネジメントの実践です。

パワハラ防止のその先にある「誰もが自分らしく輝ける職場づくり」を目指し、ぜひガイアシステムのハラスメント研修をご活用ください。

基礎知識~現場で活きる具体的な手法までを指導

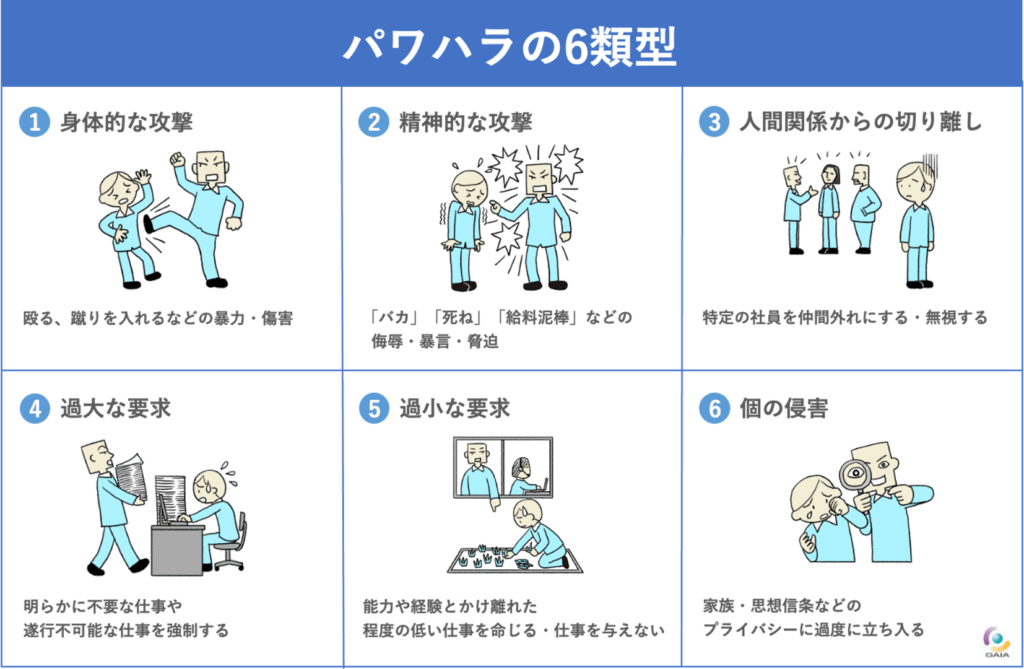

パワーハラスメント(パワハラ)は、大きく6つの類型に分類されます。こういった基礎知識の習得は、企業が適切な職場環境を維持し、健全なマネジメントを行うために不可欠です。

特に管理職は、「指導」と「パワハラ」の違いを正しく理解し、適切なコミュニケーションをとることが求められます。

パワハラを恐れて適切な指導を避けることは、部下の成長を妨げるだけでなく、組織全体の生産性低下につながる可能性があります。

そのため、企業研修では パワハラに該当する行為と、適切な指導の境界線 を明確にし、日常業務で実践できるマネジメントスキルを身につけることが重要です。適切な研修を通じて、誰もが働きやすく、自分らしく成長できる職場環境を整えていきましょう。

ガイアシステムの【パワハラ防止研修】の強み

ガイアシステムの研修では、単なる知識の習得ではなく、実践につながる学びを提供します。

- パワハラの「基準」と「判断力」を学び、具体的な改善策を導き出す

パワハラの定義や判断基準を理解することで、「では、実際にどう指導すればよいのか?」という実践的な対応力を養います。 - 自社のケースをもとに、実践的な対策を考える

一般的なパワハラ事例だけでなく、自社の具体的なケースをもとにディスカッションを行い、自社に最適な防止策を検討できます。 - チームや企業全体での取り組みを重視

ワークを通じて、参加者同士が意見を出し合い、組織的な対策を明確にし、すぐに実践できる環境づくりを目指します。 - 社内コミュニケーションの強化

部署を超えた円滑なコミュニケーションを促進し、職場内の信頼関係を深めることで、パワハラの発生を未然に防ぎます。 - 管理職の役割認識と実践スキルの習得

管理職としての適切な指導方法やメンタルケアのポイントを学び、部下の成長を促すためのスキルを実践的に身につけます。

ガイアシステムの研修は、パワハラを防ぐだけでなく、働きやすい職場環境をつくるための実践的なノウハウを提供します。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

ハラスメント研修カリキュラム

従業員をクレーマーから守り、組織の対応力向上を目指す!

カスタマーハラスメント研修|対応力強化

従業員に大きなストレスを与え、離職の原因にもなっているカスタマーハラスメント。個人の能力では解決できないケースも多く、組織が一体となってリスク回避することが必要です。

本研修はカスタマーハラスメントの理解と対応力を強化することを目的に、コミュニケーションスキルを学び、実践的なグループワークを通じて具体的な対策を考えます。

ハラスメントの未然防止、環境改善を目指す!

ハラスメント研修 |パワハラ防止対策

セクハラ、パワハラ、マタハラなど様々なハラスメントの定義や具体例、日常に潜むハラスメントリスクについて学びます。

「グレーゾーンと思われがちな事例紹介」やケーススタディを通じてハラスメントの識別方法を習得し、グループディスカッションで防止策を考案します。また、ハラスメントが起きた際の適切な対応方法や報告手順を身に着けます。

心のメンテナンス手法を習得

メンタルヘルス研修|ストレスと上手に向き合うには

メンタルヘルスに対する知識を身につけ、自分の心の状態を確認し、自らに合ったメンテナンス手法を習得していきます。

・メンタルヘルス研修 全従業員対象 基礎編

・メンタルヘルス研修 役職対象 ラインケア編

・メンタルヘルス研修 全従業員対象 セルフケア編

上記を事例に、内容別・対象別に様々な研修カリキュラムを取り揃えております。

ハラスメントコラム一覧

-

現場で役立つカスハラ対応法―企業が取るべきステップと効果的な研修法は?

-

カスタマーハラスメント研修とは?研修内容やカスハラを防ぐための取り組み

-

ハラスメント研修の義務化について!4つの義務と研修の種類、実施方法を紹介

-

ハラスメント研修におすすめの研修会社10選!導入メリットや注意点も解説

-

ハラスメント研修の料金はどれくらい?タイプ別の相場や研修を選ぶポイント

-

ハラスメント防止研修とは?実施目的や成功させるコツを紹介

-

管理職がハラスメント研修を受ける重要性は?押さえておきたいポイントを紹介

-

セクハラ防止研修とは?重要性・研修内容・費用について徹底解説

-

介護業界特化のハラスメント研修|人事が押さえるべきカスハラ・パワハラ・セクハラ防止対策

-

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?クレームの違いは?基準と線引き、事例を紹介

-

カスハラ対策が義務化に!厚労省の法改正案を受けた企業対応ガイド

-

カスハラ事例とその対応策―従業員を守るための効果的な方法とは?

-

飲食店のカスハラ対策|事例で学ぶ顧客対応と研修のすすめ

-

病院でのカスハラ事例|医療現場でのリスク対策と研修の必要性

-

増加する介護現場のカスハラ|実際の事例と職員保護のための具体策を紹介

-

コールセンターでのカスハラ対策。従業員を守る対策とトレーニング方法を徹底解説

-

公務員はカスハラにどう対応すべき? 自治体の実例と職員を守る対策法

-

メンタルヘルス研修|研修実施の目的・社員に合う研修のポイントとは?

-

アンガーマネジメント研修の目的・効果・カリキュラム例を紹介

-

徹底解説|パワハラ防止法とは何ですか? ―ハラスメント診断のご紹介―

-

【研修事例】パワーハラスメント防止研修が企業に与える影響とは?

豊富な研修プログラムをご用意しております。

\お気軽にお問合せください/